Alles auf einen Blick:

- Das Blockheizkraftwerk ist eine ideale Heizanlage. Der Vorteil im Vergleich zu anderen Heizungen und normalen Kraftwerken ist der hohe Wirkungsgrad.

- Dafür macht sich das Mini-Kraftwerk das Konzept der Kraft-Wärme-Kopplung zu Nutze. Dabei wird nicht nur der Strom, sondern auch Wärme gespeichert.

- Die kleinste Version ist das Nano-BHKW, das die Bedürfnisse eines Einfamilienhauses abdeckt. Für Mehrfamilienhäuser eignet sich das Mikro-BHKW.

- Die hohen Anschaffungskosten amortisieren sich im Laufe weniger Jahre durch die geringeren Betriebskosten und die Stromeinsparungen.

- Ein Nano-BHKW ist für circa 10.000 Euro erhältlich, ein Mikro-BHKW für 15.000 Euro. Beim Kauf können Sie auf verschiedene Förderungen zurückgreifen.

Definition und Funktionsweise

Ein Blockheizkraftwerk ist ein kleines Kraftwerk für die eigenen vier Wände. Neben den kleinsten Ausführungen für ein Einfamilienhaus gibt es auch Bauarten mit mehreren Megawattstunden Leistungsvermögen. Diese reichen für ganze Stadtviertel.

Was ist ein Blockheizkraftwerk?

Ein Blockheizkraftwerk, kurz BHKW, ist eine Heizanlage, die mit Hilfe der Kraft-Wärme-Kopplung sowohl Wärme als auch Strom generiert. Sie wird deshalb auch als Mini-KWK-Anlage bezeichnet. Eingesetzt wird sie zur Beheizung von Häuserblöcken, von ganzen Stadtvierteln oder Ein- und Mehrfamilienhäuser. Deshalb sind diese Anlagen in verschiedenen Versionen erhältlich.

Welche Varianten gibt es?

BHKW mit einer Leistung von weniger als 2,5 Kilowattstunden sind für Einfamilienhäuser geeignet. Sie werden als Nano-BHKW bezeichnet.

Mikro-BHKW, die die Größe eines Kühlschranks oder einer Waschmaschine haben, kommen bei Mehrfamilienhäusern, kleineren Hotels und Gewerbebetrieben zum Einsatz. Ihr Leistungsvermögen umfasst 2,5 bis 15 Kilowattstunden.

Die nächstgrößere Variante ist das Mini-BHKW, das mit einer Leistung von 15 bis 50 Kilowattstunden Energie für ganze Wohnblocks, Krankenhäuser oder Schwimmbäder erzeugen kann. BHKW mit ab 5 Megawattstunden versorgen ganze Stadtviertel.

Wie ist ein BHKW aufgebaut?

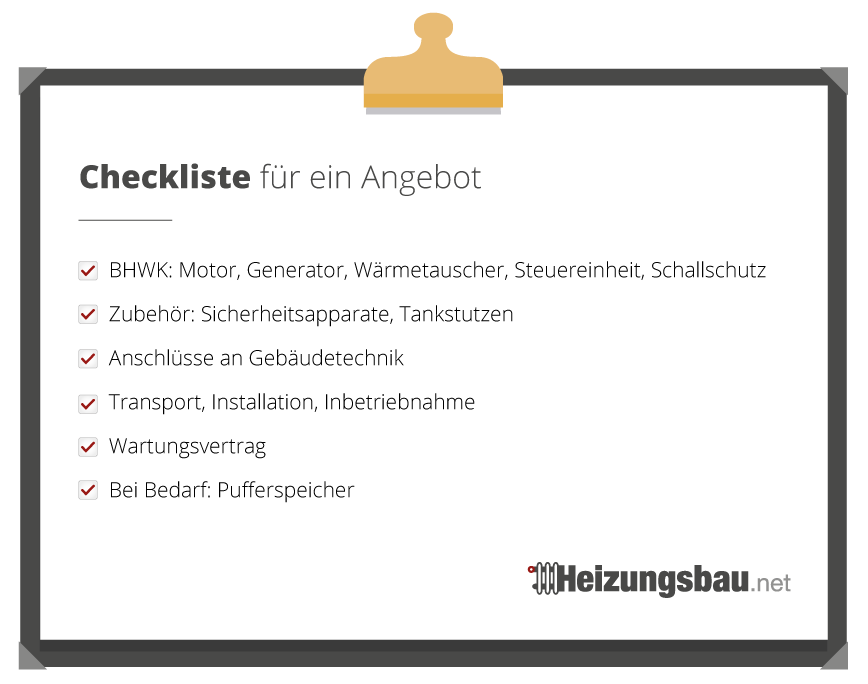

Das Blockheizkraftwerk besteht immer aus einem Motor, Generator und Wärmetauscher.

Je nach Modell hat die Anlage unterschiedliche Motoren, die für die KWK sorgen. Die aktuell gängigsten Varianten sind die Verbrennungsmotoren, auch wenn immer häufiger Multi-Brennstoff-Geräte erhältlich sind. Genauso gut können BHKW aber auch mit Dampfmotoren, Stirlingmotoren, Brennstoffzellen oder wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen ausgestattet sein.

Zudem ist ein Pufferspeicher oftmals notwendig, um die überschüssige Wärme der KWK für ein späteres Heizen zu sichern. Denn im Sinne der Wirtschaftlichkeit sollte ein BHKW am besten laufend Strom produzieren.

Wie funktioniert ein Blockheizkraftwerk?

Wie bei herkömmlichen Heizungen läuft der Betrieb eines BHKW mit einem Brennstoff, sei es Öl, Gas oder Holzpellets. Während der Verbrennung wird die chemische Energie des Brennstoffs in mechanische Energie und Wärme umgewandelt. Diese Wärme und die aus den Abgasen entstandene Abwärme werden mittels des an das BHKW gekoppelten Wärmetauschers zum Heizen des Gebäudes genutzt.

Der motorbetriebene Generator wandelt die mechanische Energie hingegen in Strom um. Diesen können Sie selbst für Ihr Haus nutzen oder an das öffentliche Stromversorgungsnetz abgeben.

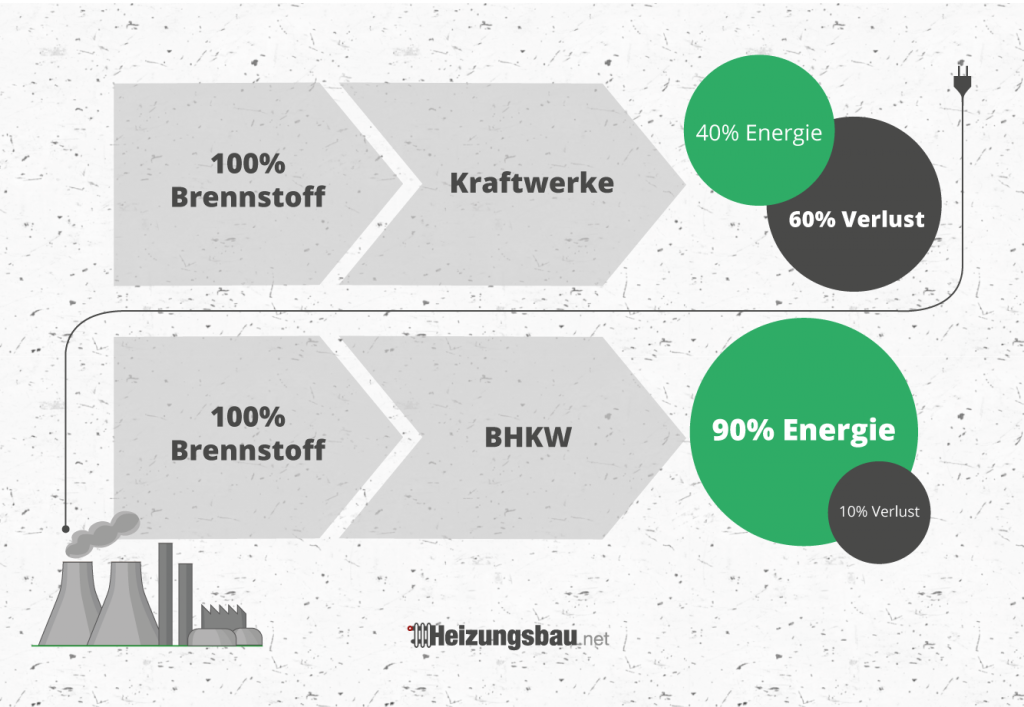

Zentral für die Funktionsweise ist die Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei wird sowohl die Wärme, als auch Strom aus der Energieumwandlung gespeichert. Die eingesetzte Energie wird also auf zweifache Weise genutzt. Daher ist der Wirkungsgrad höher als bei herkömmlichen Heizungen. Werte von bis zu 90 Prozent sind bei BHKW möglich, aufgeteilt in 60 Prozent Wärme und 30 Prozent Strom.

Sie sind im Vergleich zu den umweltschonenderen Energien der Photovoltaikanlagen mit lediglich 20 Prozent Wirkungsgrad deutlich effizienter. Auch normale Kraftwerke, die sich die Kraft-Wärme-Kopplung nicht zu Nutze machen und die entstehende Abwärme über Kühltürme ableiten, kommen mit einem Wirkungsgrad von 40 bis 50 Prozent nicht an ein Blockheizkraftwerk heran.

Möglich wird der hohe Wirkungsgrad bei BHKW im Vergleich zu normalen Kraftwerken, weil alle Komponenten, der Motor, Generator und Wärmetauscher, in einem Block zusammengefasst sind – daher der Begriff Blockheizkraftwerk.

Vorteile und Nachteile

Zu den Vorteilen eines Blockheizkraftwerks, insbesondere bei den kleinen Ausführungen, ist vor allem der hohe Wirkungsgrad zu zählen. Auch wenn die Anschaffung deutlich teurer als bei einer normalen Heizanlage ist, amortisieren sich die Kosten durch den geringeren Strombedarf aus dem öffentlichen Netz im Laufe der Jahre schnell.

Was sind die Vorteile?

- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent: Dadurch wird der Bedarf an Energie deutlich geringer als bei herkömmlichen Heizanlagen.

- Umweltfreundliche und günstige Stromerzeugung: Der CO2-Ausstoß ist um rund ein Drittel geringer als bei Heizkraftwerken ohne KWK.

- Individuelle Freiheit: Der Strom kann selbst genutzt oder verkauft werden. Sie sind somit unabhängiger von den Strompreisen.

- Planungssicherheit: Durch die Einspeisevergütung, die nach dem KWK-Gesetz geregelt ist, erhalten Sie beim Bau schon Klarheit, wie viel Sie für Ihre Elektrizität erhalten und ob sich die Anschaffung lohnt.

- Dauerhafter Betrieb: Im Vergleich zu Windkraft- oder Photovoltaikanlagen sind Sie nicht an Wind und Wetter gebunden.

- Umfangreiche Förderungen: Für die Anschaffung eines umweltfreundlichen Heizgeräts erhalten Sie zahlreiche Subventionen.

Was sind die Nachteile?

- Hohe Anschaffungskosten

- Heizkessel: Für die Deckung von Spitzenlasten ist ein Heizkessel notwendig. Diese Investition müssen Sie einrechnen.

- Hohe Laufleistung: Um die Wirtschaftlichkeit des BHKW zu garantieren, muss es lange Zeit am Stück laufen. Das stete Ein- und Ausschalten ist schlecht. Überschüssige Wärme gilt es mit einem Pufferspeicher aufzufangen.

- Hoher Platzbedarf

- Lärmerzeugnis: Hier bietet der häufig direkt mitgelieferte Schallschutz Abhilfe.

- Abhängigkeit vom Rohstoffpreis: Sofern es sich um Gas oder Öl als Brennstoff handelt, bleiben Sie von den schwankenden Preisen abhängig.

Hersteller

Die Hersteller für Blockheizkraftwerke kommen nicht nur aus der Heizbranche. Auch Automarken wie Honda gehören zu den Produzenten.

Wer installiert ein Blockheizkraftwerk?

Heizungsmonteure sind klassischerweise Ansprechpartner für die aufwendige Installation. Sie können Sie aber auch direkt an die Hersteller wenden, die oftmals mit regionalen Partnern zusammenarbeiten.

Welche Hersteller gibt es?

Hersteller für Mikro-KWK-Anlagen und Nano-Blockheizkraftwerke sind beispielsweise:

- Honda

- Vaillant

- Viessmann

- Volkswagen

Aus der Auflistung wird schon ersichtlich, dass es nicht nur Hersteller aus der klassischen Heiztechnik gibt. Das rührt daher, dass die Motoren weiterentwickelte Varianten von PKWs und Schiffen sind, nur mit einer höheren Laufleistung.

Kosten und Wirtschaftlichkeit

Bei der Berechnung, ob sich die Anschaffung eines Mini-BHKW oder Nano-BHKW lohnt, sind nicht nur die Anschaffungskosten und die Wartung zu berücksichtigen. Denn die Betriebskosten und Förderungen senken den Preis nachhaltig.

Wie viel kostet ein Blockheizkraftwerk?

Eine pauschale Zahl für die BHKW-Kosten zu nennen ist unmöglich. Der Preis für die Anschaffung variiert je nach Größe und Nutzungszweck. Generell gilt: Je mehr Leistung die Anlage aufweist, desto geringer ist der Preis pro Kilowattstunde im Vergleich.

Für das Nano-BHKW für ein Einfamilienhaus sollten Sie mit knapp 10.000 Euro rechnen. Ein Mikro-BHKW für ein Mehrfamilienhaus kostet in der Regel ab 15.000 Euro. Das leistungsstärkere Mini-BHKW ist für 25.000 bis 30.000 Euro zu haben. Für das Zubehör, Montage und Inbetriebnahme sollten Sie nochmals circa 5.000 Euro anberaumen. Je nachdem, wie schwierig sich der individuelle Anschluss an die Stromversorgung und an das Heizsystem gestaltet, kann der Betrag auch im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Dazu kommt noch die regelmäßige Wartung, die von der Leistung abhängig ist. Bei Nano- und Mikro-BHKW ist sie alle 2.000 bis 4.000 Betriebsstunden durchzuführen. Einen genauen Rahmen kann Ihnen der entsprechende Hersteller nennen. Lassen Sie sich beim Kauf direkt einen Wartungsvertrag ausstellen, um Förderungen zu erhalten. Mitunter wird nach circa 25.000 Betriebsstunden eine Generalüberholung für 500 Euro fällig.

Die Kosten für den Betrieb dürfen Sie natürlich nicht außer Acht lassen. Allerdings fallen diese – ganz gleich ob günstigeres Erdgas oder teureres Heizöl – im Vergleich zu anderen Brennwertkesseln geringer aus. Der Verkauf des eingespeisten Stroms sowie die Speicherung der hergestellten Wärme für das Heizsystem können Ihnen ebenso Heizkosten ersparen. So sinken die Betriebskosten im Vergleich zu einer Heizung mit Brennwertkessel.

Wann lohnt sich ein Blockheizkraftwerk?

Wann ein BHKW rentabel ist, hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Denn nur wenn Sie für ein Haus eine entsprechende Menge benötigen, arbeitet das BHKW wirtschaftlich, indem es laufend Strom produziert, den Sie nutzen beziehungsweise verkaufen. So amortisiert sich die Anschaffung. Besteht im Haus kein Wärmebedarf, steht die Anlage still und es kommt zu keiner Stromerzeugung.

Beispiel: Für einen 4-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern ergibt sich bei einem Heizbedarf von 140 Kilowattstunden pro Jahr ein Verbrauch von 21.000 Kilowattstunden. Bei solch einer Menge können Sie im Jahr mit Ersparnissen und Einspeisevergütung circa 750 bis 900 Euro gut machen. So amortisieren sich die Mehrkosten bei der Anschaffung von 7.000 bis 10.000 Euro im Vergleich zu beispielsweise einer Gasheizung innerhalb von circa 10 Jahren. Noch schneller geht es mit Hilfe von Förderungen.

Welche Förderungen gibt es?

Um die relativ hohen Anschaffungskosten zu stemmen und die Wirtschaftlichkeit eines Blockheizkraftwerks zu sichern, können Sie verschiedene Maßnahmen in Anspruch nehmen.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW):

Je nachdem, für welches Blockheizkraftwerk Sie eine Förderung beantragen, gibt es verschiedene Subventionen. Für einen Privathaushalt wird nur ein Nano- oder Mikro-BHKW in Frage kommen. Zinsgünstige Darlehen dafür erhalten Sie mithilfe der Förderung erneuerbarer Energien beim Programm 270. Dabei erhalten Privatpersonen und Unternehmen für die Anschaffung eines neuen BHKW einen effektiven Jahreszins von 1,03 Prozent auf die gesamten Investitionskosten. Tilgungsfreie Anlaufjahre sind möglich.

Eine andere Möglichkeit sind die zinsgünstigen Kredite des KfW-Programms 151/152 oder ein einmaliger Zuschuss mithilfe des KfW-Programms 430. Diese Förderprogramme greifen bei einer energieeffizienten Sanierung des Gebäudes, bei der das BHKW ein Bestandteil sein kann. Beim Kredit erhalten Sie ein Darlehen von maximal 50.000 Euro mit einem Effektivzins von 0,75 Prozent. Zudem erhalten Sie einen Tilgungszuschuss von 12,5 Prozent des Kreditrahmens.

Bei dem Programm 430 erhalten Sie einen einmaligen Förderzuschuss von 15 Prozent, maximal aber 7.500 Euro. Je nachdem, welches einzelne KfW-Effizienzhaus Sanierungsprogramm Sie anstreben, sind bis zu 30 Prozent der Kosten förderfähig.

Dabei gilt: Alle Anträge müssen vor dem Baustart eingereicht werden, genauso wie bei der BAFA-Förderung.

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Die Voraussetzungen für eine Förderung durch das BAFA sind sehr streng. Unter anderem darf das Blockheizkraftwerk maximal 20 Kilowattstunden leisten und nicht in einem Anschlussgebot für Fernwärme liegen. Die Wartung der KWK-Anlage muss vertraglich festgehalten sein, der ebenfalls notwendige Pufferspeicher ist ohnehin ratsam zur Wärmespeicherung. Weisen Sie alle Anforderungen vor, erhalten Sie für eine je nach Größe einmalige Förderung von 1.500 Euro bis 3.300 Euro. Wärmespeicher können Sie mit bis zu 250 Euro pro Quadratmeter bezuschussen lassen.

Zusätzlich bieten einige Bundesländer einzelne Förderungen an, die mit denen der KfW und BAFA kombinierbar sind. Darunter befinden sich aktuell Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen.

Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK-Gesetz)

Das KWK-Gesetz bietet eine Vergütung für den selbst erzeugten Strom, wenn Sie diesen in das öffentliche Stromnetz einspeisen. Geregelt ist dies im Gesetz für die Erhaltung, Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung.

8 Cent gibt es für jede Kilowattstunde bei Anlagen mit einer Leistung bis 50 Kilowattstunden. Nutzen Sie den Strom direkt in Ihren eigenen vier Wänden, erhalten Sie immerhin noch 4 Cent pro Kilowattstunde. Diese Vergütung gilt allerdings nur für die ersten 60.000 Betriebsstunden.

Mit Biomasse betriebene Blockheizkraftwerke können alternativ zur KWK-Vergütung auch eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beantragen. Bei einem Leistungsvermögen bis 75 Kilowatt gibt es 13 Cent für den Strom aus der Biomasse.

Fazit

Mit einem Blockheizkraftwerk heizen Hausbesitzer günstiger als mit herkömmlichen Heizanlagen. Denn durch die Kraft-Wärme-Kopplung produziert die Anlage nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Diese speichert sie – der entscheidende Vorteil. Bei normalen Kraftwerken und herkömmlichen Heizungen wird die Abwärme nicht in diesem Maße genutzt. Dadurch muss der Strom nicht fürs Heizen genutzt werden. Er kann für andere Bedürfnisse im eigene Haus genutzt werden, wodurch die Stromkosten sinken – oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden, was Geld bringt. Das KWK Gesetz regelt die entsprechende Vergütung. So lassen sich die höheren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen innerhalb von einem Jahrzehnt amortisieren. Auch die Förderungen von der KfW und vom BAFA mildern den großen Nachteil solcher Anlagen – die teuren Anschaffungskosten – merklich ab. Für den Kauf eines Nano-BHKW, das bei einem Einfamilienhaus zum Einsatz kommen kann, müssen Sie circa 10.000 Euro bezahlen. Etwas teurer ist das Mikro-BHKW mit 15.000 Euro, das allerdings für den einzelnen Haushalt günstiger ist. Mini-BHKW für Krankenhäuser oder Schwimmbäder können bis zu 30.000 Euro kosten.