Ein Raum wird schnell warm, ein anderer trotz aufgedrehter Heizung überhaupt nicht? Zudem vernehmen Sie Fließgeräusche in den Heizkörpern? Mit wenigen Kniffen sind Sie dieses Problem los – und zwar mithilfe des sogenannten hydraulischen Abgleichs. Viele Hauseigentümer scheuen die Kosten dafür. Allerdings amortisiert sich der Betrag bereits nach relativ kurzer Zeit und Sie sparen – nicht nur Energie, sondern auch Heizkosten. Wie der hydraulische Abgleich funktioniert, was er kostet und für wen er Pflicht ist, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Alles auf einen Blick:

- Der hydraulische Abgleich für Ihre Heizung kostet Geld – aber er lohnt sich. Denn er senkt die Heizkosten, sodass Sie die Ausgaben innerhalb kurzer Zeit wieder einsparen.

- Das Ziel des hydraulischen Abgleichs: Alle Heizkörper werden mit der benötigten Wassermenge versorgt und so Wohnkomfort und umweltbewusstes Heizen gefördert. Am Thermostatventil wird der optimale Wasserdurchflusswert eingestellt.

- Für eine Drei-Zimmer-Wohnung werden durchschnittlich 200 bis 500 Euro fällig, abhängig von Heizungsanlage und Anzahl der Heizkörper.

- Für die Einstellung der Heizung in einem 120 Quadratmeter großen Einfamilienhaus werden circa 600 Euro fällig.

- Durch Fördermöglichkeiten, zum Beispiel durch das BAFA, lässt sich bei Energieeffizienzmaßnahmen immer wieder gut sparen.

Definition und Nutzen

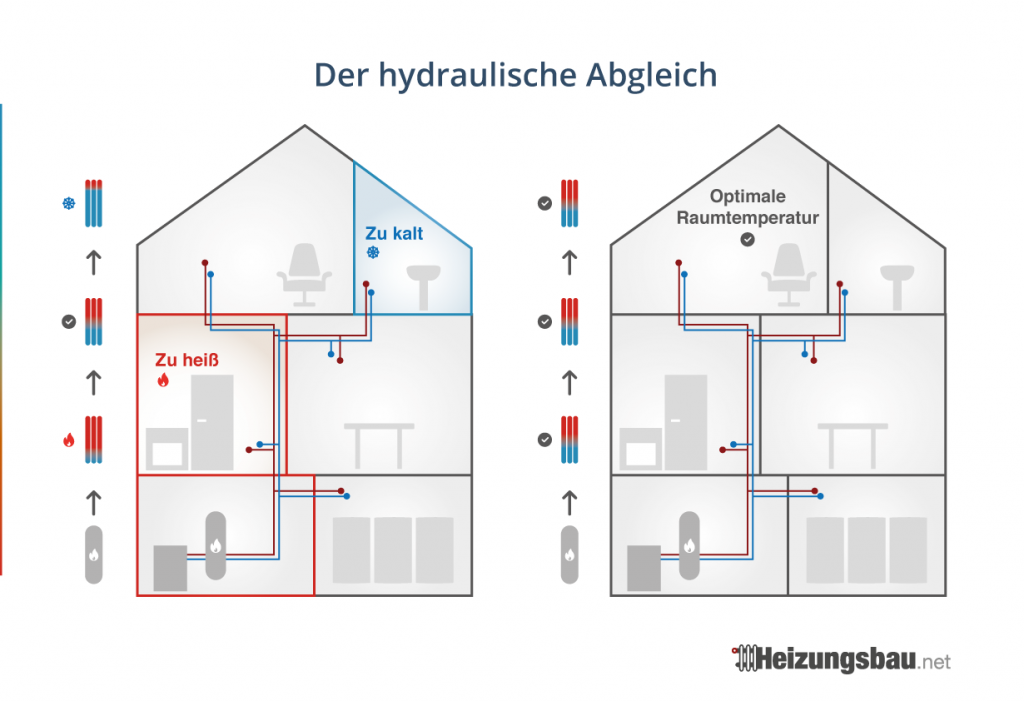

Mittels des hydraulischen Abgleichs ist immer die richtige Wassermenge im Rohrsystem der Heizungsanlage, um alle Räume mit gleichmäßiger Wärme auszustatten. Ist die Heizung nicht richtig eingestellt, leidet nicht nur der Wohnkomfort, sondern auch Umwelt und Geldbeutel.

Was ist ein hydraulischer Abgleich?

Der hydraulische Abgleich ist eine Berechnung der notwendigen Heizleistung (= Heizlast) für sämtliche Heizkörper, auch Radiatoren genannt, eines Heizsystems.

Klassischerweise erfolgt die Durchführung des hydraulischen Abgleichs bei einem Neubau oder nach einer Sanierung der Heizungsanlage, um den optimalen Wasserdurchflusswert am Thermostatventil einzustellen. Manchmal wird dieser auch mithilfe von Durchflusswiderständen durch die Rücklaufverschraubungen reguliert. Abgeglichen wird von geprüften Fachbetrieben, aber auch von Energieberatern und Schornsteinfegern.

Warum ist ein hydraulischer Heizungsabgleich sinnvoll?

Die optimale Einstellung der Heizungsanlage beziehungsweise der Gasheizung gewährleistet die ausreichende Verteilung des Heizwassers, sodass ein gleichmäßiges Heizen aller Heizkörper möglich ist. Dafür müssen sowohl die Druckverhältnisse als auch der Volumenstrom an die häuslichen Gegebenheiten angepasst sein.

Nur wenn die Pumpenleistung, die Heizwassermenge und die richtigen Thermostatventile perfekt aufeinander abgestimmt sind und Sie eine hocheffiziente Pumpe und den entsprechenden Heizkessel haben, erreichen Sie die gewünschte Raumtemperatur im ganzen Haus. Neben dem angenehmem Wohnklima ist es mit dem hydraulischen Abgleich möglich, bis zu 15 Prozent Energie zu sparen.

Ansonsten droht beim Aufheizen der Heizungsanlage nach dem Absenken oder Abschalten eine ungleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude, da manche Heizkörper zu viel, andere zu wenig warmes Wasser erhalten. Genauer gesagt bekommen die Radiatoren nahe der Wärmequelle als erste und damit zu viel warmes Wasser und die entfernteren zu wenig davon.

Eine Lösung gegen ungleiche Warmwasserverteilung früher war eine hohe Vorlauftemperatur des Wassers. Die Überversorgung der Heizanlage führt jedoch aufgrund von großen Strömungsgeschwindigkeiten und Druckunterschieden zu den bekannten Fließgeräuschen in den Heizkörpern.

Die erhöhte Rücklauftemperatur in den wärmequellennahen Radiatoren hat nicht nur thermische Verluste in Rohrnetz und Heizkessel zur Folge, sondern auch einen verringerten Wirkungsgrad der Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel.

| Heizung ohne Abgleich | Heizung mit Abgleich |

|---|---|

Unnötig hoher Energieverbrauch | Energieeinsparung |

Überhitzte oder unterkühlte Räume | Optimale Raumtemperatur |

Fließgeräusche | Keine Fließgeräusche |

Schlechter Brennwertnutzen | Ideale Regelfähigkeit des Systems |

Ist der hydraulische Abgleich Pflicht?

Laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie sind mehr als die Hälfte der deutschen Heizungen veraltet und damit energetisch ineffizient. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist der hydraulische Abgleich eine wichtige Maßnahme, um einen zu hohen Energieverbrauch zu vermeiden und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen. Geplant ist ein verpflichtender Heizungscheck für alle Hauseigentümer, außerdem wird der Abgleich Pflicht für alle Vermieter. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Wenn Sie einen Neubau mit einer neuen Heizung planen, ist der hydraulische Abgleich eine der Grundmaßnahmen und Voraussetzung für finanzielle Förderungen. So will es die Energieeinsparverordnung (EnEV). Soll beispielsweise eine Heizungsanlage nach Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C – Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – installiert werden, ist er zwingend erforderlich.

Eine Lösung gegen ungleiche Warmwasserverteilung früher war die erhöhte Vorlauftemperatur des Wassers. Die Überversorgung der Heizanlage führt jedoch aufgrund von großen Strömungsgeschwindigkeiten und Druckunterschieden zu den bekannten Fließgeräuschen in den Heizkörpern.

Die erhöhte Rücklauftemperatur in den wärmequellennahen Radiatoren hat nicht nur thermische Verluste in Rohrnetz und Heizkessel zur Folge, sondern auch einen verringerten Wirkungsgrad der Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel.

Funktion

Die Heizlast ist elementar für den hydraulischen Abgleich für Heizungen mit Radiatoren und Fußbodenheizungen zugleich. Zu deren Bestimmung gibt es ein Schätz- und ein Rechenverfahren. Der hydraulische Abgleich ist gesetzlich noch nicht für alle Haushalte vorgeschrieben, erhält aber aufgrund seiner großen Wirkung eine staatliche Förderung. Da sich Fördermaßnahmen immer wieder ändern, ist es wichtig, sich hier im Vorfeld gut zu informieren.

Wie funktioniert der hydraulische Abgleich?

Für diese Maßnahme der Optimierung gilt es zunächst die Heizlast für jeden Raum zu berechnen. Damit ist die notwendige Menge an Energie gemeint, um einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu bringen und diese zu halten – in Deutschland derzeit 19 Grad Celsius.

Hierfür gibt es zwei Verfahrensarten bei Zweirohrheizungen mit Heizflächen:

- Verfahren A (Schätzung): Die Heizlast wird anhand der Baualtersklassen oder der installierten Heizflächengröße geschätzt. Auf dieser Basis wird der Heizflächendurchfluss ermittelt.

- Verfahren B (Softwareberechnung): Die Heizlastberechnung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN 12831. Der Heizflächendurchfluss wird abhängig von der Vor- und Rücklauftemperatur berechnet.

Für die Bestimmung der Heizlast müssen folgende Komponenten bekannt sein:

- die Wärmeleistung der Heizkörper,

- die Größe des jeweiligen Raums,

- der Luftaustausch durch Türen und Lüftung sowie der daraus resultierende Wärmeverlust und

- die Entfernung des Radiators von der Wärmequelle.

Dabei wird der theoretische Wert mit dem tatsächlichen Wert und der Entfernung der Heizkörper zur Heizungspumpe verglichen. Auf dieser Grundlage lässt sich die benötigte Menge Heizwasser ermitteln. Dieser Wert wird dann am Thermostatventil des Heizkörpers eingestellt. Ergänzend dazu wird auch die optimale Vorlauftemperatur in der Heizanlage festgelegt.

Diese Methode ist allerdings nur möglich, wenn voreinstellbare Thermostatventile oder Rücklaufverschraubungen vorhanden sind. Gerade in Altbauten sind solche Ventile oftmals nicht eingebaut. Dann ist ein Nachrüsten der Thermostate notwendig. Außerdem stellt jeder Heizungstyp unterschiedliche Ansprüche. Beispielsweise spielt es eine Rolle, ob das Heizsystem mit einer Wärmepumpe ausgestattet ist oder ob es sich um einen Radiator oder eine Fußbodenheizung handelt.

Was gilt es bei Fußbodenheizungen zu beachten?

Auch bei der Fußbodenheizung gibt es durch den hydraulischen Abgleich ein hohes Energieeinsparpotenzial. Allerdings ist die Berechnung noch umfangreicher als bei herkömmlichen Heizungen. Daher ist es sinnvoll, Experten zu Rate zu ziehen. Sie berechnen die Werte mittels einer Wärmekamera und einer Computer-Software.

Wie lange dauert die gesamte Maßnahme?

Für einen hydraulischen Ausgleich durch einen Fachbetrieb sollten Sie mit einem halben Arbeitstag rechnen. Denn je nach Größe der Heizung werden 1 bis 2 Stunden für die Datenerhebung fällig und 3 bis 4 Stunden für die Berechnung der Heizlast. Das Einstellen der Heizkörper macht den geringsten Zeitaufwand aus. Es dauert meist nur wenige Minuten pro Raum.

Kosten und Fördermöglichkeiten

Für eine 65-Quadratmeter-Wohnung müssen Sie 200 bis 500 Euro kalkulieren, für ein 120-Quadratmeter-Einfamilienhaus circa 600 Euro. Weitere Kosten für den Austausch von Ventilen oder der Pumpe sind möglich. Allerdings können Sie auch Förderungen in Anspruch nehmen.

Was kostet der hydraulische Abgleich?

Der Preis bemisst sich nach dem Aufwand zur Bestimmung der Heizlast. Bei sechs bis sieben Heizkörpern, dem Durchschnitt für eine Drei-Zimmer-Wohnung, müssen Sie mit Kosten von etwa 500 Euro rechnen. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern sollten Sie mit Kosten von etwa 800 Euro aufwärts rechnen.

Dazu können Kosten für die Anschaffung voreinstellbarer Ventile bei alten Bauten notwendig werden. Kostenpunkt: circa 30 Euro für jeden Heizkörper. Auch die Bauart der Pumpe spielt beim Preis eine Rolle. Ist diese veraltet und muss modernisiert werden, sollten Sie Mehrausgaben von circa 300 Euro einkalkulieren. So kann der Abgleich mit einem Austausch der Pumpe und der Ventile im Einfamilienhaus schnell rund 1.200 Euro kosten.

Können Sie den Abgleich selbst durchführen?

Sie fragen sich, ob Sie die Kosten für diese Optimierung der Heizungsanlage nicht sparen können und diese Maßnahme selbst durchführen können? Möglich ist es. Ob Sie sich damit wirklich einen Gefallen tun, müssen Sie selbst entscheiden. Das optimale Einstellen der Ventile gelingt wohl jedem. Auch die Maße für den jeweiligen Raum können Sie ganz einfach den Bauplänen Ihres Hauses entnehmen. Allerdings brauchen Sie umfassendes technisches Wissen und technische Hilfsmittel, um das genaue Ergebnis zu berechnen und so wirklich Heizkosten zu sparen. Beispielsweise muss der Luftaustausch durch Türen und Lüftung berücksichtigt werden. Und bedenken Sie: Förderungen erhalten Sie nur bei einem professionell ausgeführten Abgleich.

Ab wann rentiert sich ein hydraulischer Abgleich finanziell?

In der Regel lassen sich unmittelbar nach der hydraulischen Maßnahme 10 bis 15 Prozent der Energiekosten durch die optimierte Heizleistung einsparen. Je nach Größe des Wohnraums, Dämmwerten des Gebäudes, Heizkörperanzahl und Energieträger – Öl, Erdgas oder andere – variiert der Zeitraum, bis sich die Ausgaben amortisieren.

Beispiel: Für eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 65 Quadratmetern in einem Mehrfamilienhaus und sechs bis sieben Heizkörpern werden durchschnittlich 350 Euro fällig. Zum Heizen werden für Erdgas jährlich circa 700 Euro, für Heizöl circa 850 Euro fällig. Das macht eine jährliche Ersparnis von 70 bis 105 beziehungsweise 85 bis 127 Euro.

Noch mehr Energie sparen können Sie, wenn Sie die Heizungspumpe modernisieren. Dadurch amortisieren sich die Kosten schneller.

Beispiel für ein Einfamilienhaus:

| Kosten | Ersparnis pro Jahr | Zeit zur Amortisation | |

|---|---|---|---|

| Austausch Heizungspumpe | 300 Euro | 100 Euro | 3 Jahre |

| Hydraulischer Abgleich | 600 Euro | 90 Euro | knapp 7 Jahre |

| Gesamt | 900 Euro | 190 Euro | 4 Jahre |

Gerade in Hinsicht auf die Preisentwicklung bei Gas ist eine genaue Einschätzung der Kosten derzeit nicht möglich.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA):

Gefördert wird die Optimierung des Heizungsverteilsystems. Im Rahmen des Förderprogramms „Heizungsoptimierung“ liegt das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen bei 300 Euro brutto. Der Fördersatz liegt bei 15 Prozent. Allerdings: Die förderfähigen Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen bei Wohngebäuden sind pro Einheit und Jahr auf 60.000 Euro begrenzt. Sie können Energie-Effizienz-Experten hinzuziehen.

Gefördert werden neben dem hydraulischen Abgleich auch zum Beispiel die Dämmung von Rohrleitungen, die Optimierung der Wärmepumpe, der Austausch von Heizungspumpen sowie die Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung. Die Heizung, um die es geht, muss allerdings seit mindestens zwei Jahren installiert sein. Für neue Heizungen gibt es andere Regelungen.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW):

Auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau bietet immer wieder Zuschüsse. Es lohnt sich, sich hier bei der Planung von Sanierungs- und Energieeffizienzmaßnahmen gut zu informieren, auch, was entsprechende Kredite angeht. Das Programm 430 „Energieeffizient Sanieren“ kann allerdings derzeit nicht mehr beantragt werden.

Am besten wenden Sie sich, wenn Energieeffizienzmaßnahmen bei Ihnen anstehen, immer an den ausführenden Fachbetrieb beziehungsweise einen Energieberater. So erhalten Sie die aktuellsten Fördertipps und können Ihr Geld optimal einsetzen – nicht nur für den hydraulischen Abgleich, sondern auch für andere energiesparende Maßnahmen zum Beispiel im Rahmen von Smart Home.

Fazit

Immer verfügbare kuschelige Wärme in unseren Wohnräumen ist wichtig, aber umso wichtiger ist es, dabei auch energieeffizient zu sein. Der hydraulische Abgleich bietet viele Vorteile: gleichmäßiges und schnelles Aufheizen der Räume, geringerer Energieverbrauch und damit geringere Heizkosten. Außerdem muss die Heizungspumpe nicht mit überhöhter Leistung arbeiten und der CO2-Ausstoß wird verringert. Dennoch scheuen viele Hauseigentümer diese Maßnahme.

Doch die Ausgaben amortisieren sich nach wenigen Jahren. In einer Drei-Zimmer-Wohnung mit 65 Quadratmetern beispielsweise bereits nach drei bis fünf Jahren, bei einem Einfamilienhaus nach durchschnittlich knapp sieben Jahren. Noch schneller geht es mit einer modernisierten Pumpe. Für diese Investitionen stehen zudem Fördertöpfe zur Verfügung. Es lohnt sich, sich hier gut zu informieren. Der von Ihnen beauftragte Fachbetrieb hilft Ihnen hier gerne weiter.